㈱見谷組

取締役営業部長 見谷 純次 さん(中央)/橋本 哲さん(左)/牧野 由佳さん(右)

来年、創業100周年を迎える㈱見谷組(福井市丸山1-1118)は、建築・土木工事や建物の検査等に携わっています。同社では、7年ほど前からドローンを活用しているほか、ビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)と呼ばれるパソコン上に3Dで建築物を作成・再現するソフトウェアを導入するなど、業務のデジタル化を進めてきました。それらがなくとも作業を進めることはできますが、社員からの提案を受けて検討、導入へと至りました。同社のデジタルツール活用方法について、担当の皆さんに伺いました。

足場の設置コストや顧客、職人への伝達が課題

土木工事においては、工事現場全体の状況把握にドローンを活用する場面が増えてきたように思いますが、建物工事の図面は2D(平面)であることが多いですし、点検・検査を行う場合は歩いて周辺の調査を行い、その上で大掛かりな足場を設置していました。

建築工事には私達だけでなく、外部からも職人が集まってきます。もちろん初めての顔合わせとなる方もいらっしゃいますので、こちらが思い描いた通りに情報をどこまで伝えられるかが重要となります。また、発注先となるお客様の要望に沿えるよう、共通の認識を持つことも必要です。そこは顧客満足度にも関わってきます。図面と言葉だけでは、そのギャップを完全に埋めることは難しいと思います。完成した後に「イメージと違った」と落胆されても建物を取り壊すわけにはいきませんから、従来のやり方ではある程度、妥協していただかなければなりませんでした。

この「仕方ない」で済まされていた部分をなくすのに、ドローンとBIMが役に立っています。

工事に必要な情報共有を2Dから3Dへ

まずドローンについてですが、国土交通省に利用申請を行ってから、事故の危険を伴う高所作業が必要な現場や、施工前の現場状況の確認に利用しています。外壁調査は、打診音で浮き部がないか確認しますが、下調べの段階から足場やゴンドラ等の設置器具を組み立てると、その設置費用がかさんでしまうこともあります。

そこでカメラを搭載したドローンを飛ばせば、遠隔地からでも調査可能ですし、作業員の落下事故のリスク軽減のほか、周辺の環境・状況を把握する時間や設置工事費を削減できます。短期間で済むのは私達だけではなく、建物を使用している方にとっても負担を軽くしますので、ドローンの飛行に問題なければ積極的に利用しています。

当社では社内で練習会を実施したり、社員同士でノウハウを共有したりしていますので、作業員のほぼ全員がドローンを操縦することができます。

※ドローンの飛行については、国土交通省のホームページから詳細についてご確認ください。

最近の機体はコントローラーがどんどん使い易くなっているので、社内で操作方法を教え合うことができるようになりました。

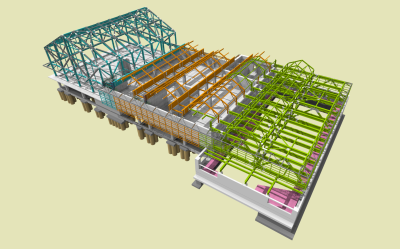

BIMは、パソコン上に実物と同じ形や構造、大きさの建物を立体的に表現するソフトで、3D図面を作成し、施工計画の事前検討や外部の方との打合せに活用しています。ドローンで上空から撮影した写真・映像を合成すれば、工程ごとに現場の状況が実際に近い形でシミュレーションできるので、一目で進捗を把握でき、最初からその場にいなかった人でも理解しやすいのは2Dにはない強みだと思います。

完成までの道筋やゴールを具体的に共有できるので、現場のモチベーション維持や現場監督を務めるこちらの意見にも納得してもらいやすくなりました。

ドローンによる空撮写真。全体を見渡せるので、施工前の調査のため、まずドローンでの撮影を行っています。

動画も撮影可能で、完成までのメイキング映像も顧客に提供しています。

BIMなら立体的に全体像を掴むことができます。

前向きな社員の提案で社内のデジタル化が加速

当社の社長はいつも「オンリーワン企業になろう」と社員に伝えています。そのために何をしたら良いか意見を募るため、定期的に社内会議を行っています。ドローンもBIMもお客様のために導入を決めましたが、どちらも社員からやってみたいという前向きな提案を受けたことがきっかけです。

SNSでもデジタルツールを活用した取組みについて発信しています(これも社員からの提案です)。こちらは総務担当ですが、部署の垣根を超えた情報共有が円滑になり、お互いの業務内容を理解し合うことに繋がりました。

ドローンやBIMは業務上、必要不可欠なツールではありませんが、コスト面やミスコミュニケーションといった当社が長年解消できなかった課題を解決する糸口となりました。また、人手不足問題への対応策としても取り組んで良かったと思います。今後も社内で意見を出し合いながら、より良いサービスを提供できるよう努めて参ります。